深い山あいを行く湯みち街道の終着点にある奥蓼科温泉は、

数100年以上も前から多くの人々の心身を癒し続けてきた蓼科高原のルーツ。

『湯みち観音』が誘う奥蓼科温泉の魅力を紹介しよう。

蓼科高原は現在、約10,000戸の別荘が建ち、日本有数のリゾートエリアの1つとなっているが、そのルーツは意外なことに“温泉”である。同じ高原リゾートでも、外国人宣教師に見出された軽井沢や清里とは出生が異なる。

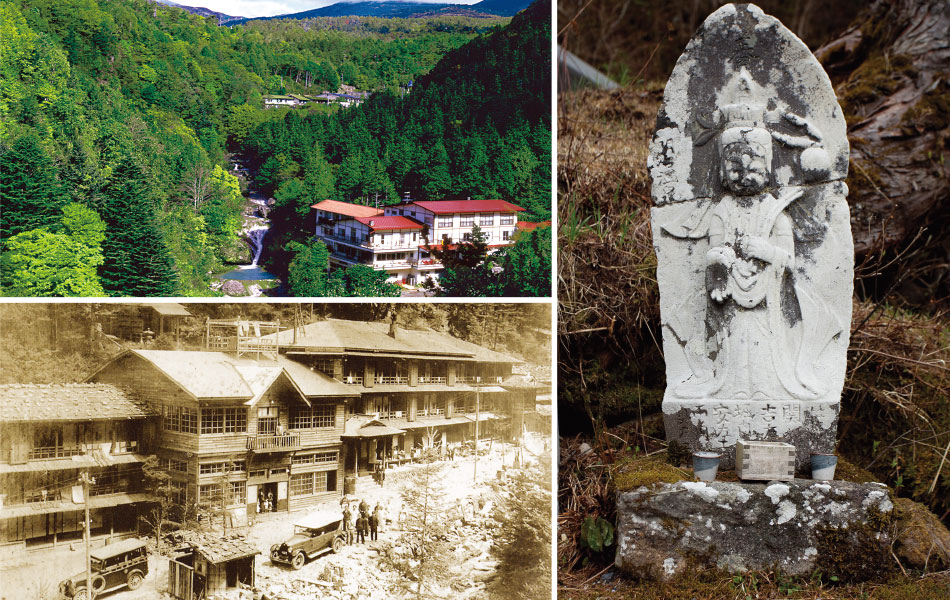

最も古い温泉は、室町時代の創始と伝わる奥蓼科温泉で、その後戦国時代に『蓼科温泉・滝の湯』が、江戸時代には『親湯』が創始された。

『茅野市史』によると、18世紀後半頃、諏訪藩の武家や町人、近郷の農民たちに山間の湯治場として親しまれていたという。特に奥蓼科温泉は泉質が優れており、『一晩湯に浸かれば一年中風邪も引かない』と評判で、身体が湯に浮かないように石を抱いて眠っていた湯治客もいたらしい。茅野市街から奥蓼科温泉へ向かう県道191号線沿いに佇む『湯みち観音』は、湯治客たちが湯の効能に感謝して寄進したものだそうだ。全部で66体あり、全て表情が違う。観音様を寄進したくなるほど有り難い温泉とは?

霊験あらたかな高原の濁り湯

まず訪ねたのは、日本書紀に登場する“少名毘古那神(スクナヒコナノカミ)”のお告げによって発見されたと伝わる源泉を引く『渋・辰野館』。戦国時代には武田信玄が戦で傷ついた重臣や軍馬を湯治させたといわれ、信玄の隠し湯とも呼ばれている。『渋・辰野館』の歴史は古く、創業から100年を超え、上流階級のお客様が世話役まで引き連れて数ヶ月間滞在していた時代もあったそうだ。ロビーには、往事を偲ばせる貴重な写真が飾られている。

では、神のお告げにより発見された由緒ある温泉に入浴してみよう。温泉は、シラカバ林に包まれた『露天風呂・森の温泉』、『展望風呂』、『信玄の薬湯』の三種があり、今回入浴したのは最も隠し湯の風情がある『信玄の薬湯』。杉と檜、サワラを使った木造りの湯舟に、やや青みがかった乳白色の源泉がなみなみと満たされている。この源泉は21℃の冷泉で、加熱した温泉は隣にある。温冷交互に浸かることで新陳代謝を高めるのが『渋・辰野館』流の入浴法だ。まず加熱した温泉で身体を温め、源泉へ。足を入れた瞬間こそ冷たいが、じっとしていると身体の内側から火照ってくるような感覚を覚える。冷泉から温泉へ戻った時の身を包み込むような暖かさが気持ちいい。

浴後は、肌がしっとりと潤い、すべすべ感がとても心地良い。その昔、上流階級の奥様たちが長期滞在していた理由もよく分かる。

橙色の明らかに治る温泉

そして明治温泉は、一見すると明治時代に発見されたかのような印象を受けるが、江戸時代中期から近隣住民の湯治場として親しまれてきた歴史のある温泉。効能が非常に高く、「明らかに治る」ことから明治と呼ばれたそうだ。

現在の『明治温泉旅館』は、創業120年という歴史もさることながら、ロケーションが群を抜いて素晴らしい。すぐ傍らにおしどり隠しの滝があり、岩を叩く水の音色が森に染み入るように響いている。浴室は、滝を狙いすましたように設けられ、これぞ滝見湯。屋根のある半露天風呂だが、奥蓼科の大自然そのものに浸かるような絶景浴が楽しめる。春の新緑、夏の涼風、秋の紅葉 、冬の雪景色。絶景浴を一度でも味わうと、誰もが四季折々の風景に身を委ねたくなるはずだ。

源泉は、25℃前後の冷泉で、加熱された内湯、ぬるめの露天、源泉掛流しの打たせ湯の3つの湯舟がある。温泉と冷泉を交互に入る入浴法は、『渋・辰野館』と同様だが、泉質はまったく異なる。『明治温泉旅館』は、鉄炭酸泉で橙色の湯が特徴。鉄分を豊富に含んでいるため、湯の底に結晶化した鉄分が沈澱している。

足の裏に多少ざらつきを感じるが、湯触りはとても柔らかく、まろやかな湯が身体を優しく包み込み、温泉成分がじんわりと身体に浸透してくる感覚が味わえる。

まったり湯に浸かり目を閉じると、聴こえてくるのは小鳥の声と渓流の音色のみ…。まさに夢見心地である。しかも身体の芯まで温まり血行が良くなり、疲れていた首や肩の張りがだいぶ和らいでくる。まさに「明らかに治る」温泉である。

蓼科高原が、今日のようなリゾート地に発展する100年以上前から、人々の心と身体を癒し続けてきた奥蓼科温泉。温泉の効果に感謝し、観音様を寄進したくなる気持ちが分かるような気がした。