軽井沢エリアの情報は数あれど、

何となくどれも似ていて新鮮味がないような…。

そんな印象をお持ちの皆様へ、ちょっとレアなレポートをお届けします。

紹介スポットは、軽井沢を拠点に“見る・味わう・楽しむ”をテーマに、佐久・小諸・追分・草津方面など広範囲からセレクト。

地域に根ざしたおすすめスポットを紹介します。

Vol.6

信州上田「真田丸」の舞台を歩く

平成27年春に北陸新幹線が金沢まで延伸し、長野以遠の沿線が何かと話題を呼んでいたが、平成28年は再び信州沿線が注目される予感。軽井沢から二駅先の上田は、来年のNHK大河ドラマ「真田丸」の舞台として人気が高まるはず。そこでドラマ放映に先駆けて“真田昌幸、信之、幸村”父子が築いた信州上田の城下町へ出かけてみた。

軽井沢駅から上田駅までの所要時間は、新幹線だとわずか19分。これではちょっと味気ないので、しなの鉄道で向かうことにした。

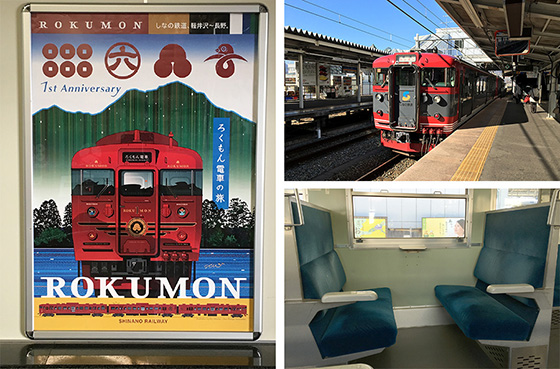

しなの鉄道は大河ドラマに取り上げられるずっと以前から真田氏をクローズアップしており、真田幸村の家紋“六文銭”をモチーフとした観光列車「ろくもん」を走らせている。北陸新幹線人気の影で地道に頑張っているのだ。

今回はスケジュールの関係で「ろくもん」に乗車できなかったが、しなの鉄道の車両は旧信越本線を走っていた国鉄時代の115系なので、観光列車でなくても旅情たっぷり。

昭和のままの青いクロスシートは感涙ものだ。モーター音を唸らせながらガタンゴトンと上田へ向かう道中では、新幹線では味わえないノスタルジーにたっぷり浸れる。

上田駅に到着すると、改札口は早くも真田一色。六文銭、結び雁金、州浜、割州浜など真田氏が使用した家紋の暖簾がずらり勢揃い。しなの鉄道のコンコースは、真田装飾に包まれている。

駅前広場へ出ると真田幸村の凜々しい騎馬像が鎮座し、バスロータリーには年明けにオープンする「信州上田 真田丸ドラマ館」の大きなポスターが貼られ、街を上げての盛り上がりぶりだ。

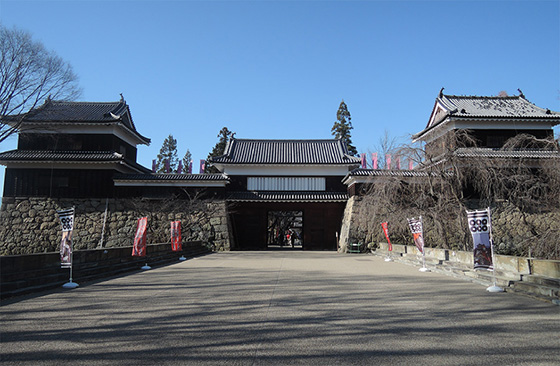

では、大河ドラマ『真田丸』の舞台となる上田城へ向かって歩いてみよう。上田城は、1583年に真田昌幸が千曲川を望む高台に築いた平城で、上田駅から徒歩15分ほどの距離。

駅前同様、道沿いのいたる所に六文銭の真田装飾が施され、信号脇の交差点名にも六文銭!上田の町には400年の時を経てなお、真田氏の威光が燦然と輝いている。

上田盆地のほぼ中央に位置した上田城は徳川の大軍を2度にわたって退けた城で、家康との合戦では2,000人足らずの兵で8,000人余の敵を撃破。関ヶ原の戦いでは中山道を西進する38,000の徳川秀忠軍をわずか2,500の兵で迎え撃った難攻不落の城だ。

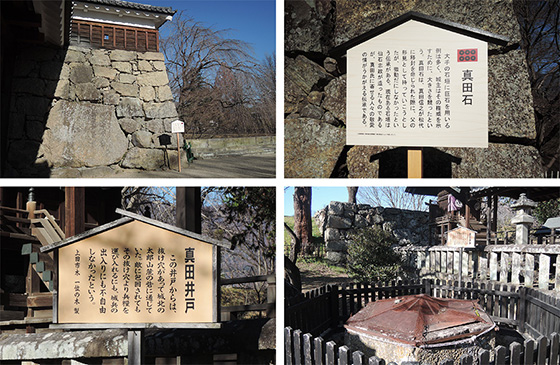

切り立つ石垣や深い堀に、攻め来る敵を阻み迎え撃った戦跡が残っており、真田昌幸が築城の折りに柱石として据えた高さ約2.5m×横約3mの巨大な「真田石」をはじめ、城外への抜け穴がある「真田井戸」など戦国時代の名残を随所に見ることができる。

上田城を一回りし表通りに出ると、北国街道・柳町の案内板が立っており、案内表示に従って歩いていくと昔ながらの町並が広がる旧北国街道の柳町へ出る。真田昌幸が築いた上田城のお膝元として栄えた城下町は、江戸時代に入ると北国街道の宿場町として栄え、往事の面影を今に伝えているのが柳町。

格子造りの家やなまこ壁の土蔵、老舗商家が軒を連ね、江戸時代にタイムスリップしたかのよう。上田最古の水道「保命水」など史跡もある。江戸時代の情緒が残る旧北国街道沿いは、ドラマや映画のロケ地としてよく利用され、山田洋次監督の「たそがれ清兵衛」の決闘シーンも撮影された。

そして上田の中心街には、数多くの真田氏関連作品を執筆した作家・池波正太郎氏の「真田太平記館」もあり、立ち寄ると戦国歴史浪漫小説・真田太平記が読みたくなること請け合い。

「真田太平記館」の並びにある「太平庵」というそば店に、大根おろしと味噌で食べる「真田丸蕎麦」というメニューがあったので頼んでみたところ、これが実に美味い。

大根おろしの辛味と味噌の甘味が溶け合ったつけ汁が麺にたっぷりと絡み、さっぱりとした蕎麦にコクと旨味を添えている。味噌がこれほど蕎麦に合うとは驚いた。

また町中の色々な場所に真田十勇士のキャラクター像が設けられ、猿飛佐助・霧隠才蔵・三好清海入道などお馴染みの忍者に散歩の途中で遭遇する。

店舗の壁に描かれた真田幸村のシルエット、ショーウィンドウの鎧…。戦国時代のヒーローは、今も町中で生き続けている。

こうして上田の町を歩いてみると、少数の兵で天下を震え上がらせた真田氏の絶大な人気ぶりに圧倒された。

権力に媚びず勇猛果敢に我が道を貫いた真田幸村の魂が町全体に息づいているようだ。軽井沢から約40km。大河ドラマの舞台を歩く小さな旅の収穫は、とても大きかった。